Meta広告の新戦略「CIBS運用」とは?オプトでは既に武器になっている

はじめ

近年、デジタル広告の競争環境は激化しており、広告主はより効率的かつ効果的な広告運用戦略を模索している。

そのような中、Meta社が新たに提唱する広告運用アプローチ「CIBS(Campaign Iterated Budget Strategy)」が注目を集めています。

本記事では、このCIBSの基本的な仕組みから、実際の運用事例、そしてオプトならではの成功要因を丸々開示します。

オプトのメールマガジンでは、デジタルマーケティングに役立つ事例をはじめ、セミナー開催情報、お役立ち資料、最新メディア情報などをお届けします。

目次[非表示]

CIBSとは何か?その背景と仕組み

CIBSは、アメリカでの導入を皮切りに、オーストラリア、ニュージーランドで展開され、直近では日本や中国でも導入が開始された新しい広告運用のアプローチです。

この戦略の最大の特徴は、Meta広告におけるペーシング機能をあえて取り除くことで、件数最大化を目的としている点にあります。

そもそもMetaの機械学習とは

Meta広告では、設定された1日の予算を24時間をかけて使い切る「ペーシング機能」が自動的に働いています。

これは、急激に予算が使われてしまうことを防ぐための仕組みであり、一見すると合理的に見えます。

しかし実際には、このペーシング機能があることで、CVが多く発生する深夜帯に十分な予算が残っておらず、

広告の配信量が抑制されてしまうという、いわば「機会損失」が起きているのです。

この課題をより深く理解するためには、ユーザーの行動パターンと媒体の特性を照らし合わせてみる必要があります。

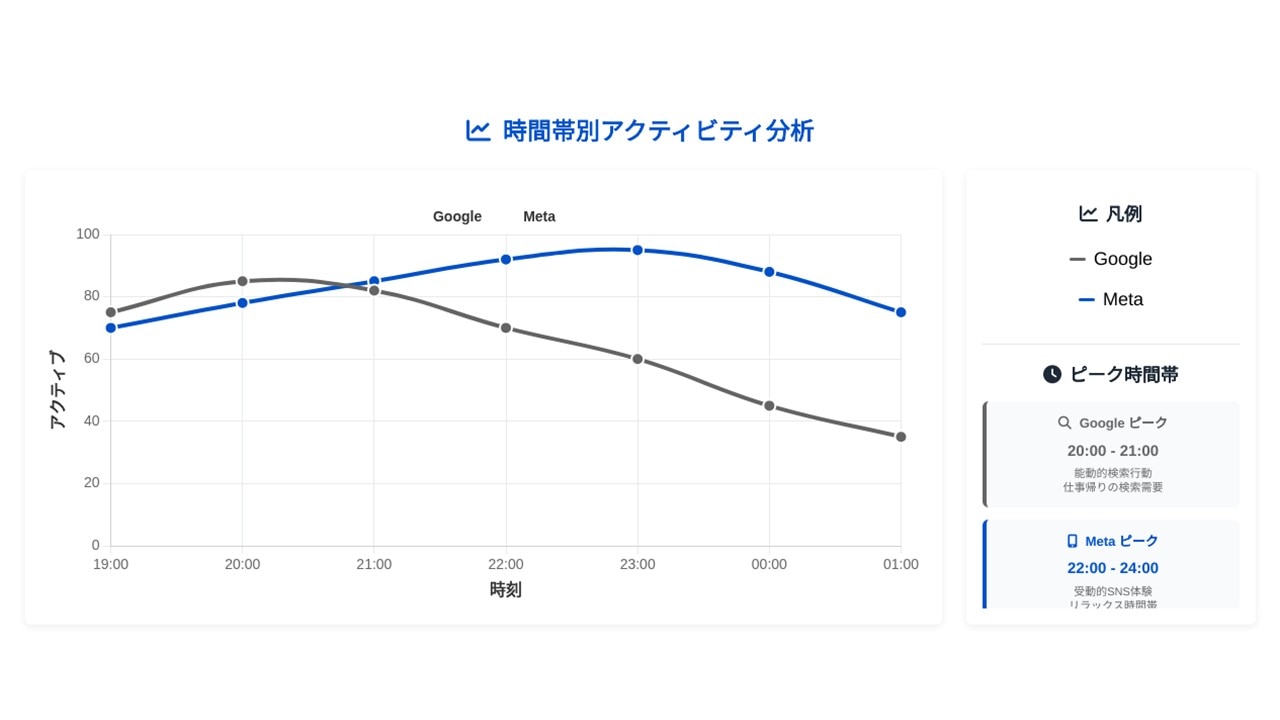

たとえば、Googleのような検索広告は「能動的なユーザー行動」に基づくものであり、ユーザー自身が何かを探している時間帯に効果を発揮します。こうした広告では、ユーザーのアクティブ時間は20時頃がピークとなることが多いです。

一方、Meta広告はInstagramやFacebookといったSNS上での「受動的な広告体験」が前提となっており、ユーザーがリラックスしてスクロールしているような時間帯、つまり22時以降の深夜帯に最も活発になります。

上記の通りユーザーアクティブ率のグラフを見ても、Metaの方がユーザーがアクティブになるボリュームゾーンが後ろ倒しになっていることが分かります。

このようにユーザー行動に基づいて考えると、22時以降の時間帯にどれだけしっかりと予算を投下できるかが、広告効果を大きく左右する要素であることが理解いただけるかと思います。

しかし、従来のCV最大化の運用では、ペーシング機能の影響でこの“勝負の時間帯”に予算が残っていないことが多く、結果として大きな機会損失が発生していました。

CIBS運用では、この機会損失という課題に対して、あえてペーシング機能を取り除き、設定したTCPA(ターゲット単価)を基に、成果の出やすい時間帯に予算を集中的に投下するよう設計されています。

つまり、日中に無理に予算を消化するのではなく、CVが取りやすい時間帯に向けて、効率よく予算を使い切ることができるのです。

この戦略を実際に導入したアカウントでは、明確に成果が表れ始めています。

全体のCPA(1件あたりの獲得コスト)が20〜30%ほど改善するケースも出てきており、まさに予算を伸長させながら成果を最大化する運用が可能となっています。

CIBSの主な仕組み

必要な調整は大きく下記の2つになります

・通常の日予算の10倍以上に設定する日予算: 通常のキャンペーンと比較して、日予算を7~10倍という高額に設定します。

実際の消化金額対比で、大幅に日予算を上回らせることで、ペーシング機能の解除に繋がります

・tCPA(目標顧客獲得単価)による抑制: 高額な日予算を設定する一方で、tCPA(目標顧客獲得単価:1件の成果獲得あたりにかけられる

費用の上限目標)を設定することで、実際のCPA(顧客獲得単価:1件の成果獲得あたりにかかった費用)が高騰しすぎるのを抑制する他、

配信量調整のレバーとしても使用します

つまりCIBSは、使いきれないほどの日予算設定をすることで、効率が良い時間帯に集中的かつ限りなく予算を投下し、tCPAをコントロールしながら最大限のコンバージョン獲得を目指す運用手法なのです。

そのため予算コントロールの難易度は上がるものの、それ以上に獲得数の大幅な増加によるCPA改善が期待できる運用戦略になるです。

CIBSの過去事例に見る傾向

Meta社が共有する過去の事例によれば、CIBSの導入結果には一定の傾向が見られます。

初期からの好調: 全体の約1/3の案件で、特別な調整なしに初期段階から良好な成果を上げています。

調整による改善: 初期は必ずしも好調でなくとも、運用調整を行うことで7〜8割の案件が最終的に好調に転じています。

このことから、CIBSは導入して終わりではなく、状況に応じた適切な調整が成功の鍵を握ることがわかります。

CIBSの具体的な運用事例

ここでは、日本および中国での具体的な事例をいくつかご紹介します。

好事例(日本):

ある日本の事例では、CIBSを導入した結果、最終的なCPAは通常運用時と比較して約5%抑制されるという良好な結果が得られました。特筆すべきは、日予算設定を通常時の7倍という高水準で維持し、テスト期間中に変更しなかった点です。 これは、CIBSの基本的な考え方である「高予算での機会最大化」が効果的に働いたケースと言えるでしょう。

不調事例からの学び(中国):

一方、中国のある事例では、当初は出稿金額が順調に伸びていましたが、途中でtCPAを引き下げたことにより、最終的には通常運用時の成果を下回ってしまいました。結果としてCPA自体は通常時よりも低く着地したものの、コンバージョン数の最大化には至らなかったのです。 このケースでは、日予算は変更せず、tCPAの調整は1回のみでした。

調整なしでの成功・失敗ケース:

・調整なしで成功したケース: tCPAの調整を特に行わなかったにもかかわらず、出稿が大幅に伸び、CPAもほぼ同等レベルで着地した事例も存在します。

・調整なしで失敗したケース: 反対に、特別な調整を行わなかった結果、CPAが通常時と比較して高騰してしまい、クライアントから指摘を受ける事態と

なったケースもありました。Meta社としても、ここまで出稿量を増やす必要はなかったかもしれない、という見解が示されています。

出稿が伸び悩んだケース:

tCPAの調整を行わず、結果としてCPAは通常時よりも安価に抑えられたものの、肝心のコンバージョン数が伸び悩んだ事例もあります。この背景には、テスト開始時の日予算設定が、通常キャンペーンと同程度になってしまっており、CIBSの特性を活かせる設定になっていなかったという初期設定のミスがありました。

事例から導き出されるCIBS成功の鍵

これらの多様な事例から見えてくる重要なポイントは、「日予算の調整ではなく、tCPAをいかに戦略的に調整し、パフォーマンスと予算の伸び方をコントロールするか」という点です。 CIBSの肝は、高い日予算を維持しつつ、tCPAの調整によって最適な獲得効率とボリュームを見つけ出すことにあると言えるでしょう。

CIBS運用におけるQ&Aと留意点

CIBS運用を検討する上で、いくつかの疑問点や留意事項が挙げられます。

tCPAの適切な閾値は?: Meta社によれば、tCPAの適切な閾値は案件ごとにケースバイケースであり、現時点では一律の明確な基準は

特定できていません。

長期間運用した場合でも目標CPAで推移するケースもあれば、目標CPAから乖離するケースもあるため、継続的なモニタリングと調整が

不可欠です。目標CPAが低い案件での難しさ: 目標CPAが元々低い案件の場合、調整できるtCPAの幅が狭いため、CIBSのメリットを活かしきれない

可能性があります。

ただし、クライアントがCPAの上昇にある程度の許容度を示せる場合は、挑戦の余地があります。調整しても成果が改善しないケースの要因: 事例の中には、調整を試みても期待した成果に結びつかなかったケースが2〜3割存在します。

この要因については、Meta社側でもまだ特定に至っていないのが現状です。

(参照;Meta社)

オプト事例の紹介

オプトでは、このCIBS戦略が日本に上陸した早い段階から積極的に検証を進めてきました。

すでに複数の案件でCIBS運用が導入されており、いくつかのケースでは非常に顕著な成果も見られています。

たとえば、ある案件では、CIBS導入後に広告費が285%増となりながらも、CPAは80%と大幅な改善を実現し、これまでの運用では考えられなかったような効率と規模の両立が可能になってきているのです。

しかし、CIBSが万能の解ではないことも事実です。成功に導くためには、いくつかの「勝ちパターン」を押さえておく必要があります。

そこで、オプトで見えてきた“CIBS成功のコツ”を3つご紹介します。

オプト流CIBSのコツ3選

広告セット単位で十分な学習量(累積50CV~100CVほど)を蓄積した後にCIBSに切り替えること

一定数CVを獲得した広告セットでCIBSに切り替えることで、切り替え直後のCPAの高騰を回避することが可能となります。

初動配信開始時よりCIBSに切り替えてしまうと、広告セットの機械学習精度が低く、クリエイティブの良し悪し、配信ターゲット、配信面の情報がない中で、探索活動をしてしまうため実績が悪化する傾向が非常に高い状態になります。

したがって、広告セット内で十分な学習量を蓄積した上で、切り替えることが非常に重要になるのです。

広告セット単位での十分な学習量の目安として参考になるのは、配信ステータスです。

各キャンペーン/広告セット/広告単位のステータスがアクティブになった際に、広告セット単位で十分な学習が担保されていると判断しております。

さらにステータスは、CIBS切り替え後にも役に立つシグナルになります。

具体的には、キャンペーン単位のみ情報学習中のステータスで、その配下はアクティブの状態を維持し続けている状態を作りだせると、CIBSが成功する可能性が非常に高いと予測出来るのです。

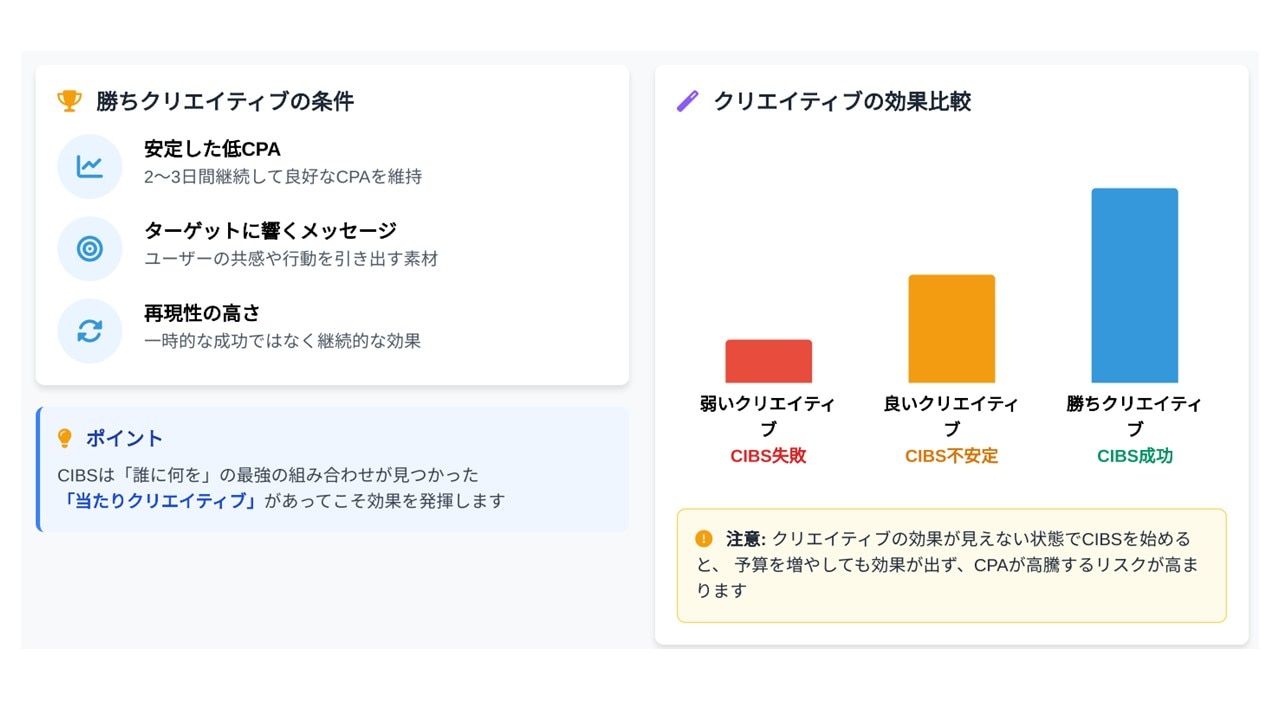

勝ちクリエイティブが見つかった状態で開始すること

上記の通り広告セットあたり一定数のCV数が担保出来ている状態であっても、勝ちバナーが存在していない状態では上手くいかないケースが多いです。

いくら広告セット単位でCV数を担保しても、効率よく配信が出来ている勝ちバナーが存在していなければそもそも成果が出ません。

CIBSでは、予算の集中投下が行われるため、効率的に成果を出せるクリエイティブがあらかじめ存在していることが前提条件となるのです。

勝ち配置面が学習されている状態であること

広告の掲載面(プラットフォーム;Instagram・Facebook/ポジションタイプ;Instagram feedなど)ごとに反応しやすいユーザーが異なるため、各掲載面ごとに配信ユーザーは異なると考えております。特定の面にCVが集中している=機械学習が最適な掲載先を掴めている広告セットであれば、機械学習が「誰に」「どこで」配信するのが良いかという情報精度を高く持っているので、CIBSに切り替えた後も高い確率で成功が見込めます。

つまりCIBS切り替え前の事前準備として、広告セット単位で、「だれに=配信ユーザー」「何を=クリエイティブ」「どこで=配信面」の学習精度が高い状態にすることでCIBSの効果を発揮すると考えております。

CIBSの課題を解決する最新事例のご紹介

このようにCIBSに切り替えたとしても、CIBSには現在も乗り越えるべき課題が残されています。

特に大きいのが「切り替え初動の暴発」です。

長期的に見たら上手く言っているCIBSにおいても、初動切り替えた直後の2〜3時間で予算が急激に消化され、CPAが跳ね上がるケースが多発しています。

このような“暴発”による結果は2つのパターンに分岐します。

①キャンペーン自体が機能しない状態に陥ってしまうこと

CIBS切り替え後2時間〜3時間の間に、ご利用金額が急増化することは、ペーシング機能が外れたシグナルであるとも判断出来ます。

しかし重要なのは、この数時間の間にどれくらいのCVを獲得して、どれくらい目標CPAに近づけれるかということです。

ご利用金額が伸長した一方で、十分なCVが獲得出来ない状態になると、次の時間帯で予算が大幅に抑制され、配信金額が数百円程度まで低下してしまう状況になるのです。

これは媒体の目標単価に合わせる挙動が働いた結果であるが、その後配信量が戻ることが難しく、CIBSに切り替えによりCV数最大化では効率良く配信出来ていたキャンペーンを失うことに繋がるのです。

②切り替え直後のCPA高騰の影響が大きく、実績を出すまでに長期化すること

配信量は一定担保され続け、CIBS運用は継続出来るものの、切り替え時の実績悪化が与える影響があまりにも多く、当日、ないし当月実績で大幅な改善が難しい状態になってしまうことも起こりやすい事象になります。

新規CIBS運用の誕生

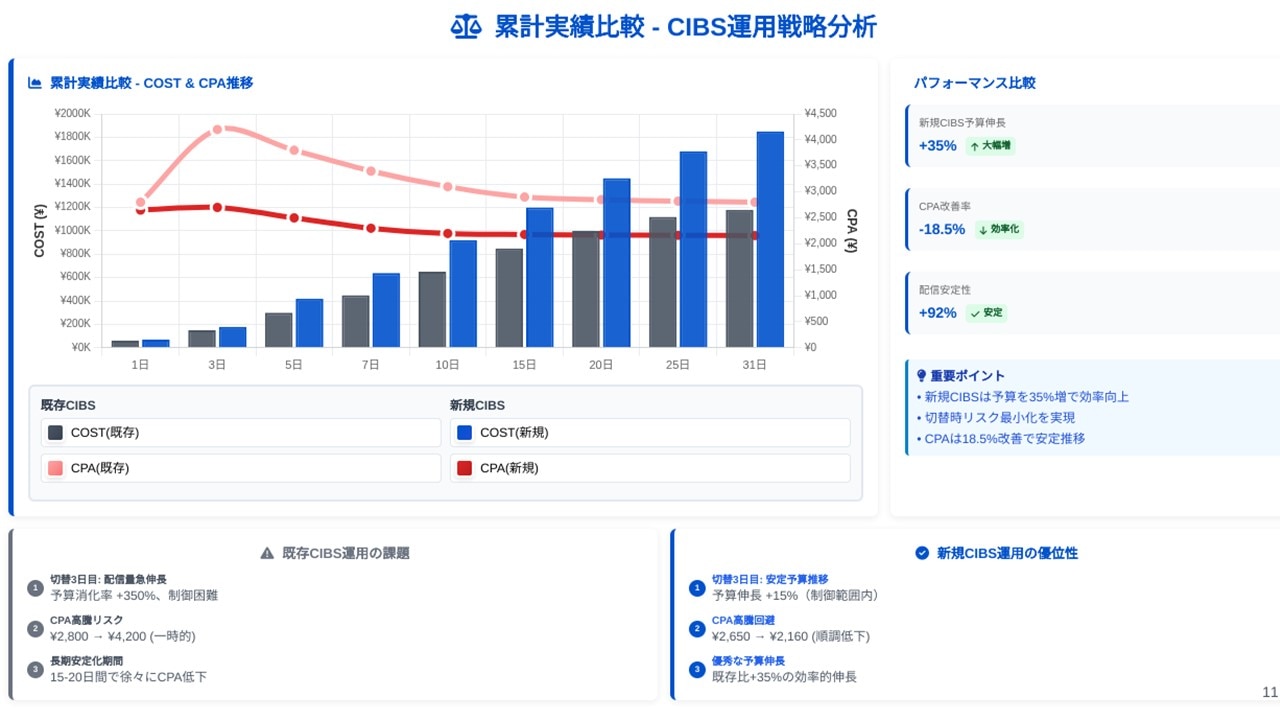

この問題に対して、オプトでは切り替え初日の“暴発”を避けるための具体的な運用手法を確立しました。

ある事例では、切り替え時にとある工夫をすることで、下記のグラフのように、CIBS切り替え時の実績において、既存CIBS運用対比大幅に予算伸長・CPA高騰を防いだ状態でペーシング機能を外すことに成功しました。

(詳細に関して気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。)

CIBS切り替え前後の時間帯別実績においては、前時間対比ご利用金額横ばい、CPAは低下という結果が得られています。

またその後の推移を見ても、既存CIBS運用と遜色ないどころか、それ以上に、件数拡大とCPA低下の実績を短期でたたき出すことができました。

これはまさに、予算が急激に消化される“暴発”を防ぎ、安定したCPAで配信を維持するという課題を解決しながら、ペーシング機能のみを外すことに成功したと言えます。

まとめ|CIBS運用を使いこなして広告効果を最大化する

Meta広告における新しい運用アプローチであるCIBSは、短期間で成果を最大化したい広告主にとって、大きな可能性を秘めた戦略です。

ペーシング機能という“安全装置”を外すリスクと向き合う必要はありますが、それを乗り越えた先には、これまでにないスピードと成果の両立が待っています。

今後さらに事例が積み重なることで、CIBSはMeta広告運用における“当たり前”になっていくかもしれません。

引き続き牽引し続けられるように頑張りたいと思います。

オプトのメールマガジンでは、デジタルマーケティングに役立つ事例をはじめ、セミナー開催情報、お役立ち資料、最新メディア情報などをお届けします。