非需要期で前年比411%成長:Meta広告の間接効果可視化がもたらした成果

はじめに

デジタルマーケティングの世界において、広告効果の可視化は常に重要なテーマです。

特に、高単価な商材を扱う事業主様の場合、ユーザーの検討期間が長くなるため、広告が直接的な成果に結びつかないケースが多く見られます。

本稿では、Meta広告(FacebookやInstagramなど)が直接的なコンバージョン(CV)に至らないまでも、

他の経路での購入にどのように貢献しているかを可視化し、それによってコンバージョン数の拡大に成功した事例を紹介します。

デジタルマーケティングにおいて、Meta広告は新規顧客との接点創出に優れた媒体として知られています。

しかし、高単価商材においてはユーザーの比較検討期間が長く、広告接触から購入までの経路が複雑化するため、Meta広告の真の貢献度を正確に評価することが困難でした。

今回ご紹介する事例は、月間2億円規模の運用を行うオプトの顧客において、Meta広告の間接効果を独自の手法で可視化し、

非需要期における配信規模を前年比411%の成長に導いたケースです。

オプトのメールマガジンでは、デジタルマーケティングに役立つ事例をはじめ、セミナー開催情報、お役立ち資料、最新メディア情報などをお届けします。

目次[非表示]

- 1.はじめに

- 2.Meta広告拡大における課題

- 2.1.需要期における直接効果の改善施策

- 2.2.非需要期に直面した壁と発想の転換

- 2.3.指名検索経由のコンバージョン可視化手法

- 2.4.指名検索経由のCV可視化手法

- 2.5.成果と今後の展開

- 3.まとめ

- 4.Q&A

Meta広告拡大における課題

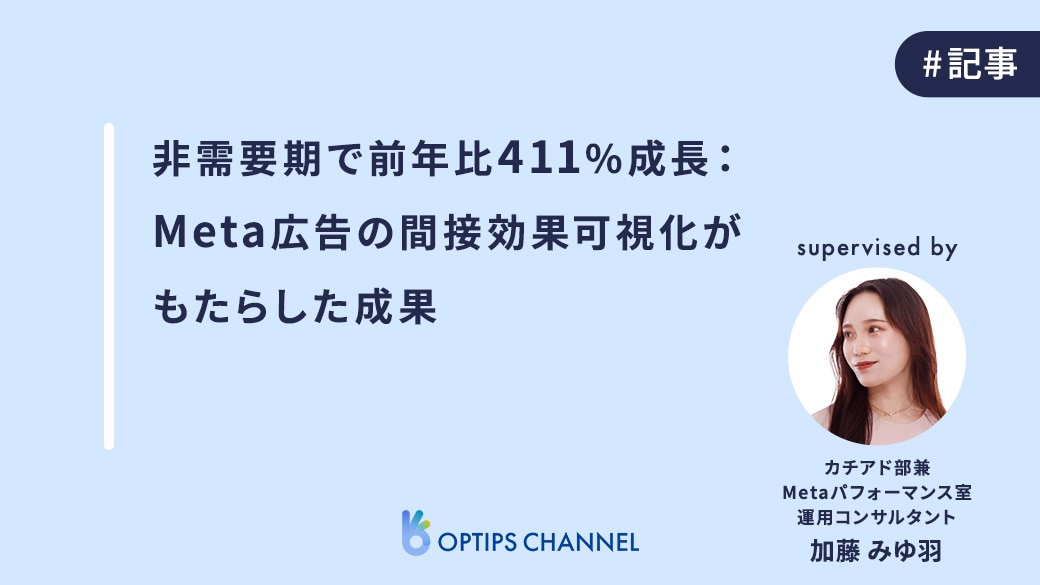

2024年8月に担当を開始した当アカウントは、全体の広告利用金額が月間2億円規模に達する案件でした。

担当開始後、Meta広告の利用金額は順調に増加していましたが、全体に占めるMeta広告のシェアは10%未満にとどまっていました。

オプトの当時の担当者は、検索量というアッパーがある検索広告偏重の状況から脱却したいと考えていましたが、Meta広告には拡大を阻む構造的な課題が存在していました。

第一に、CPA(顧客獲得単価:Cost Per Acquisition)だけを比較すると検索広告が優位に立っていることです。

検索広告は顕在化したニーズを持つユーザーにリーチするため、直接的なコンバージョン(成果)につながりやすい特性があります。

第二に、Meta広告の間接効果の正当性を証明することが困難な点があります。特に高単価商材ではユーザーの比較検討期間が長く、Meta広告で最初に接触したユーザーが最終的に別の経路で購入するケースが多く発生します。しかし、従来の計測手法ではこうした間接的な貢献を適切に評価できませんでした。

つまり、課題はMeta広告の間接貢献を可視化し、新規接触に強いMetaの配信量を増加させることで、マーケティング全体最適化を促すことでした。

需要期における直接効果の改善施策

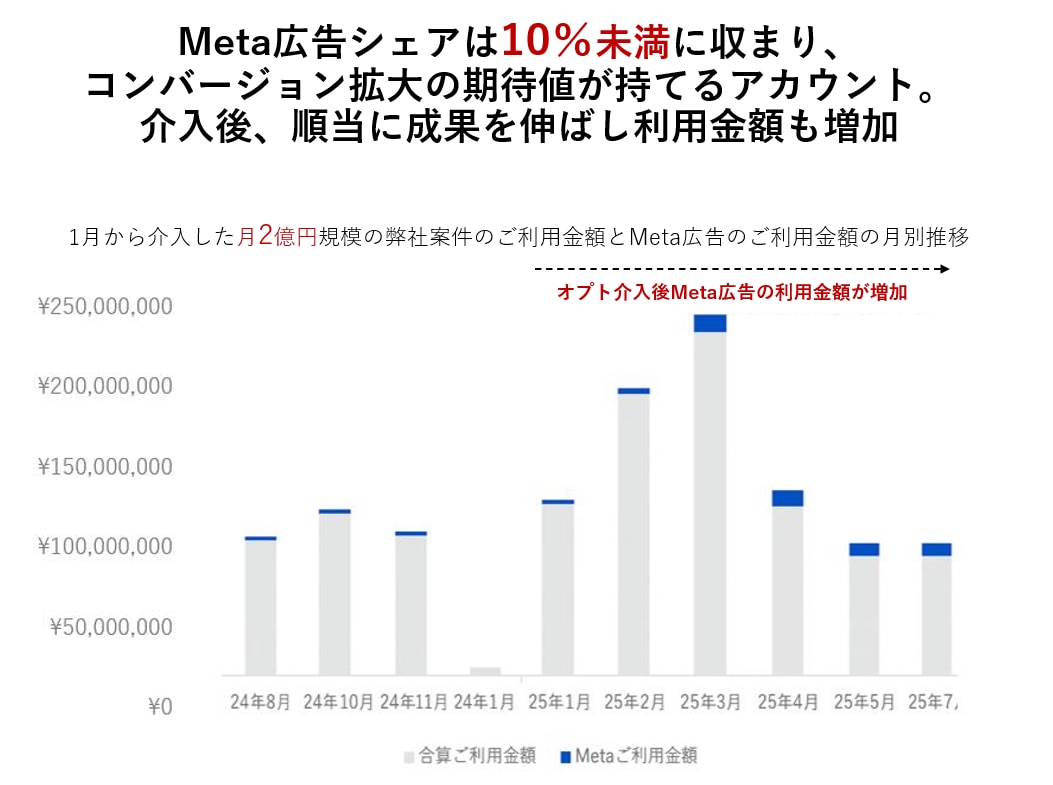

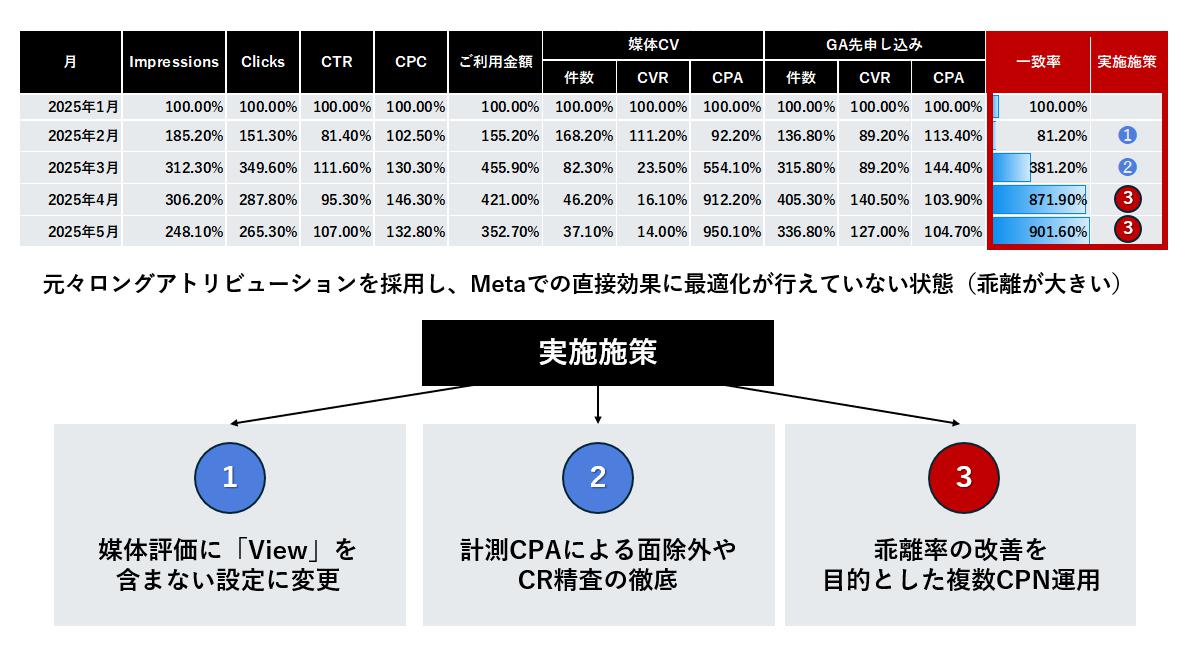

まず取り組んだのは、需要期(3月〜5月)における直接効果の改善です。2025年の需要期において、前年同期比で利用金額を187%まで伸ばし、CPAを11%まで改善することに成功しました。

当初、アカウントはロングアトリビューション(長期間の広告効果を評価する設定)を採用していたため、Meta広告での直接効果に最適化が行えていない状態でした。

その結果、媒体が計測するコンバージョン数と、実際の計測ツール(Google Analytics)で確認できるコンバージョン数の一致率がわずか6.4%という状況でした。

この状況を脱却するべく改善に向けて3つの施策を実施しました。

第一に、アトリビューション設定を、「View」(広告の閲覧のみ)を含まない設定に変更しました。

広告クリックによる明確なユーザーアクションのみを計測することで、媒体と計測の一致率は施策前対比で381%まで改善しました。

第二に、計測CPAを基準とした配信面の除外や、クリエイティブの精査を徹底しました。

ユーザーの質が低い配信面や、Metaでのコンバージョンにつながりにくいクリエイティブを特定し、予算を効果的な面やクリエイティブに偏重させました。

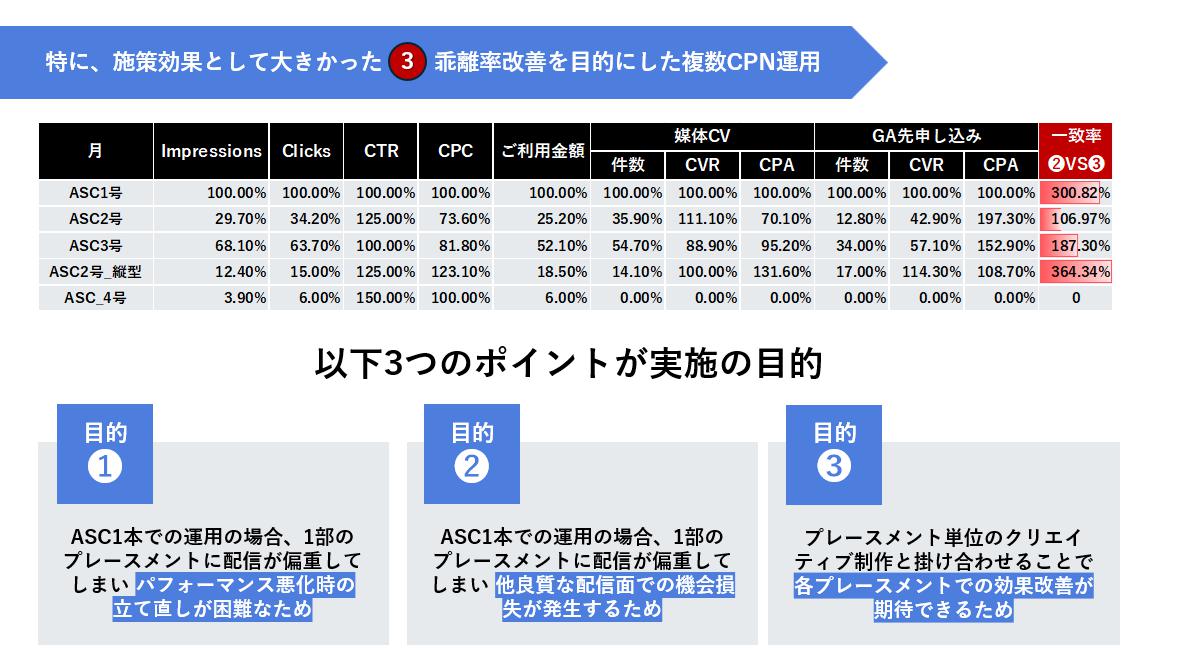

第三に、乖離率の改善を目的とした複数キャンペーン運用を実施しました。

Meta広告においては、配信面やフォーマットごとに反応しやすいユーザーが異なるというアルゴリズムが存在するため、配信面に合わせてビッドマルチプライヤー(入札価格調整係数)での配信面調整や、クリエイティブ(広告素材)を組み合わせる「NOJIMA式運用」と呼ばれる手法を実施しました。この施策が最も大きな効果を発揮し、一致率は901%まで改善しました。

複数キャンペーン運用を実施した結果、興味深い仮説にたどり着くことが出来ました。

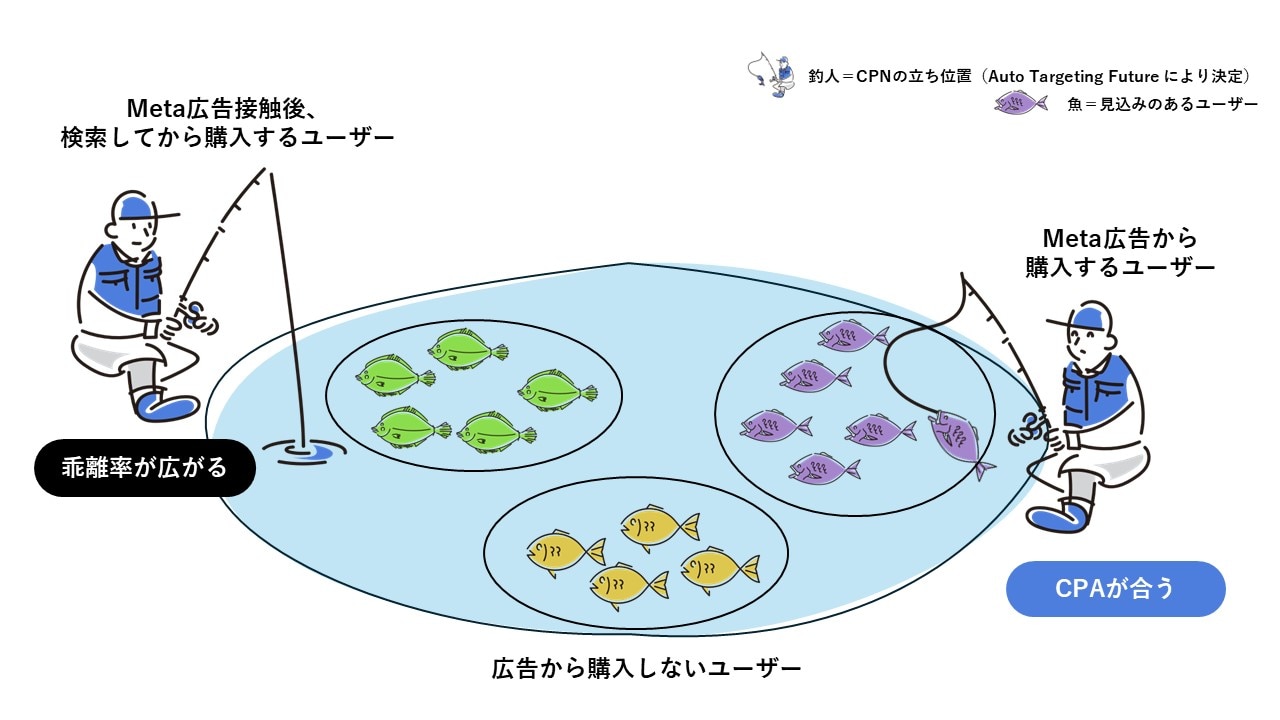

そもそもMeta広告では、クリエイティブやユーザー情報を機械学習が解釈したうえでキャンペーンの位置取り(=配信するユーザー)が決定されるアルゴリズムが存在します。

したがって、同一のクリエイティブを複数キャンペーンで配信する場合には、同一のターゲットに配信が行われているだろうと考えておりました。

しかし同じ配信面やクリエイティブでも、キャンペーンの位置取りによって媒体と計測の一致率が大きく異なることが判明しました。

これは、同一のクリエイティブや配信しているサービスの購買確度が高いユーザーの中でも、Metaプラットフォーム経由で購買確度が異なる複数ユーザー層にリーチしていたためです。

広告接触後に別の経路で購入するユーザー(乖離率が高い)にリーチしているキャンペーンは停止する判断を行いました。

具体的には、Meta広告から直接購入するユーザーにリーチしているキャンペーンは継続し、広告接触後に検索経由で購入するユーザー(乖離率が高い)にリーチしているキャンペーンは停止する判断を行いました。この運用により、乖離率を改善し、計測CPAを大幅に改善することに成功しました。

非需要期に直面した壁と発想の転換

しかし、需要期終了後の6月から状況が一変しました。

媒体CPAベースでは5月対比で6月には78%に改善した一方で、計測CPAは144%に上昇しました。

その結果、計測CPAの上昇に伴い、配信規模自体も縮小せざるを得ない状況になりました。

そして4月・5月で好調だった施策を何度継続しても、6月・7月と月を追うごとに効果が出なくなっていきました。

そこで仮説として、需要期と非需要期でユーザーの質が大きく異なることが乖離率悪化の要因であると考えました。

需要期のユーザーは「●●●(本事例の事業主様の商品/サービス)を決めないとマズイ!」という緊急性を持つPAIN型ユーザーであるため、広告で見た商品をすぐにMeta広告で購入する傾向が高いと考えました。

一方、非需要期のユーザーは「もっと自分に合った●●●(本事例の事業主様の商品/サービス)があるはず!」と考えるGAIN型ユーザーであり、サービスにおいての緊急性を有していないため、Meta広告で接触した後にも比較検討を行い、別の経路で購入する傾向があるのではないかと。

つまり、運用施策でどれだけ新規キャンペーンを立てても、Meta広告から直接購入するユーザーに出会う確立は低いままであると考えました。

ここで発想の転換を行うに至ります。

緊急性を有していないGAIN型ユーザーの比率高くなった非需要期においては、直接効果を追うのではなく、他媒体への間接的貢献を可視化することが、Meta広告の価値を証明し拡大出来る方法ではないかということです。

指名検索経由のコンバージョン可視化手法

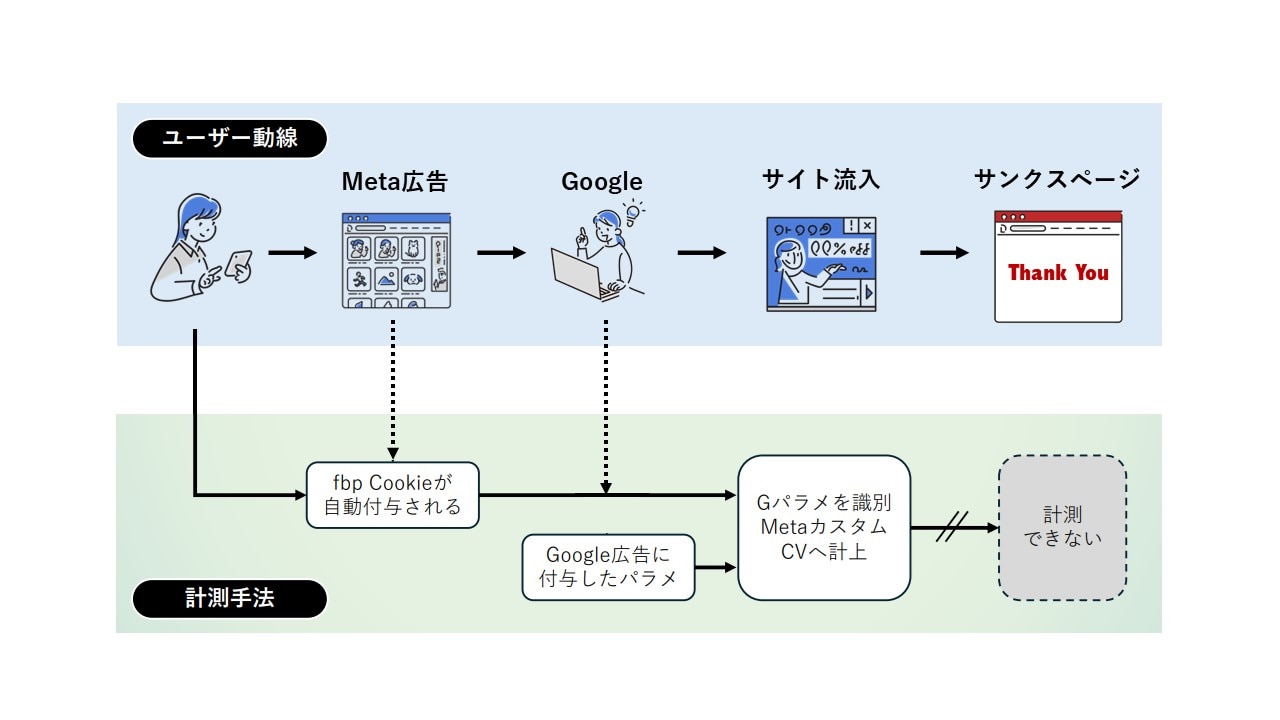

そこで開発したのが、第一段階としてMeta広告で接触したユーザーの、Google指名検索広告経由でLP来訪した数をカスタムコンバージョン(独自に設定した成果地点)の設定によって可視化する手法です。

カスタムCVの技術を用いて、Meta広告経由Google指名流入数を、パラメータで抽出することで可視化することに成功しました。

その結果Meta広告接触後、指名検索するユーザーが一定数存在し、さらに乖離率が高いキャンペーンほど、Google指名検索流入数が多い傾向が確認できました。

カスタムCVによってMeta広告の乖離率と指名検索数の相関が明確に証明出来たのです。

しかし、決裁者からは「指名検索流入数への寄与は確かに理解できます。でもコンバージョンしているかは分からないですよね。まださらなる獲得数増加のための追加投資するのは難しいです」という指摘を受け、Google指名検索への流入数が把握できても、コンバージョンが見えなければ投資判断はできないという壁に直面しました。

その結果、7月の計測乖離率は6月同等水準で推移し、配信規模縮小が続き、Meta広告の停止危機に陥りました。

指名検索経由のCV可視化手法

そこで第二段階として、Meta広告経由、かつ、Google指名検索経由のコンバージョンを可視化する手法を開発しました。

そもそもカスタムCVの技術では、なぜ特定の他媒体CVまで追うことが出来ないかというと、一般的事象としてページ遷移時にパラメータが消失してしまうためでした。

そのため、Meta広告接触ユーザーのその後の他チャネル経由ページ遷移後の行動をパラメータからは追うことができませんでした。

そこでGTM上でタグ設定をカスタマイズすることでこの課題を解決し、CVまで追う仕組みを構築しました。

バトンを繋ぐように計測することで、Google指名検索経由のコンバージョンに対する、Meta広告接触の影響を可視化できるようになりました。

実際のデータでは、LP流入と同様に媒体と計測の乖離率が高いキャンペーンほど、Google指名検索のコンバージョン数が多い相関関係を可視化できました。

現場担当者からは「全媒体のコンバージョンにおけるMeta広告の貢献が分かるのはすごいですね。」という反応があり、

今度は決裁者からも「これならMeta広告の効果計測ができますね。それではMeta広告のさらなる獲得数増加のための追加投資も検討しましょう」という承認を得られました。

結果として、8月以降の増額の意思決定をいただくことができ、非需要期における前年比411%という大幅な成長を実現しました。

成果と今後の展開

今回開発した手法は、Google指名検索以外にも活用可能です。

そしてこの施策の最大の利点は、実数で可視化できることになります。

従来のマーケティング・ミックス・モデリング、アトリビューション、リフトサーベイ、ユーザー調査などの手法と比較して、

今回の手法では実際のコンバージョン数を具体的に示せる点で優れています。

投資判断を行う決裁者にとって、「推定値」ではなく「実数」で効果を示せることは、意思決定の精度を大きく向上させます。

また、キャンペーンごとの詳細な分析により、どのキャンペーンを強化し、どのキャンペーンを抑制すべきかを明確に判断できるようになりました。

乖離率が高いキャンペーンを単純に停止するのではなく、指名検索経由のコンバージョンへの貢献度を加味した上で、総合的に評価する運用が可能になりました。

まとめ

今回の事例が示すのは、デジタルマーケティングにおける効果測定の重要性です。

特に高単価商材や比較検討期間が長い商材では、直接効果だけで広告媒体を評価すると、本来価値のある施策を見逃してしまう可能性があります。

Meta広告は新規顧客との最初の接点を作る「認知」と「興味喚起」に優れた媒体です。だからこそ直接のコンバージョンに至らなくても、ブランド認知と検討候補入りを促進する重要な役割を果たしています。

Q&A

Q1:

高単価商材のMeta広告(Facebook・Instagram広告)で、間接的な貢献度を可視化するために開発された独自の手法とは何ですか?

A1:Meta広告で接触したユーザーがGoogleの指名検索広告を経由してLP来訪・コンバージョン数を、カスタムコンバージョン

設定とタグを活用して実数で可視化する手法です。

その結果Meta広告が指名検索経由のコンバージョンに与えた影響を実数で計測できるようにしました。

この手法は、投資判断を行う決裁者に対して「推定値」ではなく具体的な効果を示すことを可能にしました。

Q2: 高単価商材の非需要期において、従来の計測手法でMeta広告の拡大を阻んでいた構造的な課題は何ですか?

A2: Meta広告の拡大を阻んでいた構造的な課題は主に二点あり、一点目は顕在ニーズを持つユーザーにリーチする検索広告が、CPA(顧客獲得単価)の比較において優位に立っていたことです。二点目は、比較検討期間が長い高単価商材では、Meta広告で接触したユーザーが最終的に別の経路(特に検索)で購入するケースが多く発生するため、従来の計測手法ではこの間接的な貢献を適切に評価・証明することが困難だったことです。結果として、間接貢献の可視化ができないことがMeta広告の配信量増加の壁となっていました。

Q3: 需要期(3月〜5月)に実施されたMeta広告の直接効果改善施策の中で、最も大きな効果を発揮した施策は何ですか?

A3: 需要期に実施された施策の中で最も大きな効果を発揮したのは、媒体と計測の「乖離率の改善を目的とした複数キャンペーン運用」です。この運用により、同じ配信面や訴求内容でもキャンペーンによってコンバージョン一致率が大きく異なることが判明し、乖離率をユーザーの質によって変動するものと捉え、運用でコントロール可能であるという新たな方針が確立されました。この施策の結果、乖離率を30%改善し、計測CPAを大幅に改善することに成功しました。

Q4: 非需要期に直面した課題を解決するために必要となった「発想の転換」とは具体的にどのようなものですか?

A4: 非需要期には、緊急性を持たないGAIN型ユーザーが多く、Meta広告で接触してもそのまま購入せず、Google検索で比較検討を行う傾向がありました。ここで必要とされた発想の転換とは、Meta広告から直接購入するユーザー(乖離率が低い)を「探索」する運用を続けるのではなく、Meta広告で接触したGAIN型ユーザーが後に指名検索経由で購入する、間接的な貢献を可視化することでした。これにより、非需要期においてもMeta広告の価値を証明し、予算を拡大させる道筋をつけました。

Q5: 今回開発された間接効果の可視化手法が、従来のMMMやアトリビューションといった効果測定手法と比較して優れている点は何ですか?

A5: 今回開発された間接効果の可視化手法が、従来のマーケティング・ミックス・モデリング(MMM)やアトリビューションといった手法と比較して優れている点は、「推定値」ではなく「実数」でコンバージョンへの貢献効果を示せることです。投資判断を行う決裁者にとって、具体的なコンバージョン数を基に意思決定できることは、判断の精度を大きく向上させる利点があります。また、キャンペーンごとの詳細な分析が可能となり、指名検索経由のコンバージョンへの貢献度を加味した総合的な運用判断ができるようになりました。

オプトのメールマガジンでは、デジタルマーケティングに役立つ事例をはじめ、セミナー開催情報、お役立ち資料、最新メディア情報などをお届けします。